Сегодня я расскажу о том, как разыскивая своих предков, из Бологое я

неожиданно оказалась на берегах реки Мсты.

В этот раз я пыталась найти ответ на вопрос: откуда и когда переехал

в Бологое мой прапрадед Михаил Яковлевич Яковлев, о котором я уже рассказывала

на страницах этого блога. Как известно, Бологое стало активно заселяться

после того, как была построена железная дорога и в 1851 году открыта станция

Бологое.

Многие торговые люди из окрестных сел и деревень переселились сюда,

поскольку здесь открывались новые возможности для развития их предприятий.

Крестьянин Михаил Яковлев взял в аренду у князя Путятина участок земли на

центральной улице Бологое и построил там два двухэтажных деревянных дома и 5

надворных построек. Видимо, к этому времени М.Яковлев располагал достаточными

средствами, чтобы отстроиться на новом месте и развернуть торговлю (у него был

магазин «Колониальные товары» и пекарня).

Откуда же приехал в Бологое Михаил Яковлев? Самый легкий способ

выяснить это - заглянуть в метрические книги Бологовской Покровской церкви, где

у каждого прихожанина записано, к какой деревне он изначально приписан (своеобразная

постоянная прописка). Однако изучение метрических книг не внушило мне надежд на

получение скорого ответа на поставленный вопрос.

Во-первых, как оказалось, в

архивах сохранились метрические книги только за годы до 1875го и за 1902 и 1904

гг. Сюда не попали никакие известные мне даты рождений или бракосочетаний членов

семьи Михаила Яковлева.

Во-вторых, выяснилось, что «Яковлев» – очень

распространённая фамилия для тех лет! И выявить среди всех многочисленных

Яковлевых, упоминаемых в метрических книгах, именно «своих» - оказалось очень

проблематично… Как говорится: впору впадать в отчаяние! )))

Я прекращала расследование, но потом снова и снова возвращалась к

метрическим книгам, заново выписывая имена и даты: Яковлев, Яковлева, Яковлев,

Яковлева…

Но вот однажды обратила внимание на двоих «подходящих» мне по имени-отчеству Яковлевых: Александр Михайлович и Нина Михайловна (брат и сестра) Яковлевы, которые проживая в Бологое, были приписаны к деревне Ножкино Казикинской волости Вышневолоцкого уезда. Тогда я отобрала из своего списка всех Яковлевых с такой «пропиской» в д. Ножкино и что же?... Радости моей не было предела – это они, мои Яковлевы! Всё совпадает: Михаил Яковлев и его жена Екатерина Ивановна, брат Михаила Степан Яковлев с женой (он, кстати, проживал в Бологое на той же Александровской улице), Александр и Нина - дети Михаила.

14.07.1915.jpg) |

| Нина Михайловна Яковлева (в замужестве Гудовская) 1915 год |

Но вот однажды обратила внимание на двоих «подходящих» мне по имени-отчеству Яковлевых: Александр Михайлович и Нина Михайловна (брат и сестра) Яковлевы, которые проживая в Бологое, были приписаны к деревне Ножкино Казикинской волости Вышневолоцкого уезда. Тогда я отобрала из своего списка всех Яковлевых с такой «пропиской» в д. Ножкино и что же?... Радости моей не было предела – это они, мои Яковлевы! Всё совпадает: Михаил Яковлев и его жена Екатерина Ивановна, брат Михаила Степан Яковлев с женой (он, кстати, проживал в Бологое на той же Александровской улице), Александр и Нина - дети Михаила.

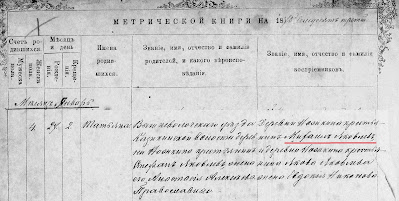

Вот мы видим, как в 1873 году Михаил Яковлев крестит дочь своего брата Степана –

Татьяну (в метрических книгах писали: восприемник).

Вот в 1874 году у Михаила и его жены Екатерины родился сын Иван,

который, к сожалению, умрет через два дня после рождения.

Вот в 1875 году Михаил Яковлев снова выступает крестником дочери

брата Степана – Параскевы.

Так что же получается? Мои «бологовские» предки Яковлевы оказались родом

из деревни Ножкино Казикинской волости! Это открытие неожиданно снова привело

меня в Удомельский район – в мои родные

края!

Ведь сейчас деревня Ножкино административно числится в Удомельском

районе. Вот что узнаю я о ней из Википедии:

«Ножкино — деревня в

Удомельском районе Тверской области. Расположена на реке Мста, чуть ниже по

течению после поселка Мста. В настоящее время имеет около 10 жилых домов».

А что же представляла собой эта деревня, когда там родился мой

прапрадед? Заглядываю в книгу «Тверская губерния. Список населенных мест по

сведениям 1859 года». В деревне Ножкино (Ношкино) была пристань, часовня, 52

двора и проживали 385 человек.

Удалось выяснить, что в середине XIX века деревня Ножкино относилась к

приходу церкви в Сельце Карельском. К счастью, сохранились исповедные ведомости

этой церкви за 1861 год. Под номером 128 нахожу семью Якова Яковлева: он сам,

его жена Евдокия Никоновна, и дети Стефан (Степан) – 20 лет, Алексей – 16 лет и

Михаил – 10 лет.

Теперь мы знаем и год рождения Михаила Яковлевича Яковлева – 1851 год!

И, значит, в 1873 году, когда он крестил в Бологое дочь своего брата, ему было

22 года. Все совпадает и по годам, и по именам. Кстати, обратите внимание, что

крестницей у дочери Степана в 1873 году была его мать, Евдокия Никоновна.

Итак, моя догадка подтвердилась – Яковлевы переехали в Бологое из

деревни Ножкино, что на реке Мсте.

|

| Запись в исповедных ведомостях д.Ножкино, 1861 год |

Остается понять, откуда у братьев Яковлевых нашлись средства, чтобы

переехать в Бологое, заплатив Путятину за аренду земли, отстроиться на новом

месте и развернуть там торговлю?

А ответ на этот вопрос найдется, если заинтересоваться историей

Ножкино, узнать, чем жила эта деревня в XVIII-XIX веках.

Как известно, до появления железных дорог основным средством

передвижения людей и грузов были водные системы – реки, озера, каналы. Начиная

с 1708 года, когда был открыт Вышневолоцкий канал, главнейшим путем, по

которому перевозили товары по направлению к Санкт-Петербургу, была

Вышневолоцкая водная система.

«По официальным данным, она начиналась на Волге, у Рыбинска, шла по

Тверце, пересекала каналами водораздел рек Балтийского и Волго-Каспийского

склонов, через Цну, оз. Мстино, р. Мcту и оз. Ильмень, р. Волхов и Ладожский

канал выходила в р. Неву. Её общая протяженность составляла около 1700 верст. …

На практике собственно Вышневолоцким водным путем считали участок, начинавшийся

у Вышнего Волочка и завершавшийся у входа в Ладожский канал»[1].

Река Мста входила в состав этой

водной системы, на ней располагалось несколько пристаней, в числе которых и

пристань рядом с деревней Ножкино. Основное предназначение этих пристаней на

Мсте было в замене лоцманов и судорабочих, а также расчет с ними за сплав. Дело

в том, что река Мста отличается наличием многочисленных порогов, сильно

затрудняющих передвижение судов. И хотя находящиеся в верхнем течении Мсты

Солпенские, Ножкинские и Басутинские пороги были менее опасны, чем Боровичские,

все равно для прохода по ним требовались опытные местные лоцманы, которых судовладельцы

и нанимали на пристанях для перехода очередного порога. Можно представить себе,

какое количество людей собиралось на пристанях в ожидании своей очереди для

дальнейшего продвижения через пороги Мсты.

Вот что пишет об Опеченской пристани А.Панфилов [2]:

«Во время навигации здесь

собиралось до 1000 судорабочих, сотни купцов и приказчиков ждали отправления

своих барок. Здесь жили извозчики, кузнецы, судостроители, сапожники, портные,

хлебники, чиновники и служащие пристани; находилась казарма для солдат.

Приезжему люду требовался ночлег и пропитание. Этим не только жил, но и

процветал Опеченский Посад».

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что этим жил не только Опеченский

Посад, но и все другие пристани Мсты – в том числе и деревня Ножкино. Могу

предположить, что ножкинский крестьянин Яков Яковлев накопил средства вовсе не сельскохозяйственным

трудом. Скорее всего, доход ему приносила торговля, которой он занимался уже

тогда, проживая в Ножкино. А затем, после открытия железных дорог, когда Вышневолоцкая

водная система стала менее востребованной и пристани потеряли свое прежнее

значение, он сам и его сыновья сменили место жительства на более перспективное.

К тому времени начала расти станция Бологое, куда и стали съезжаться торговые

люди, купцы со всей округи.

Можно с уверенностью сказать, что в 1873 году братья Михаил и Степан

Яковлевы уже проживали в Бологое, где обосновались на главной Александровской

улице рядом с Соборной площадью. А их дети уже родились и выросли в Бологое.

Вот так в результате поисков сведений о своих предках я сделала для

себя очередное открытие и узнала много нового из истории Вышневолоцкого края.

Благодарю за помощь форум Путника (http://of.putnik.ru),

а особо – Алексея Крючкова и Владимира Крутова.

Ссылки в тексте:

1. Истомина

Э.Г. Вышневолоцкая водная система.

(История водной системы от начала функционирования магистрального водного пути) // ВИКА. Вышний Волочек, 1997. URL: http://vischny-volochok.ru/wika/wika1/wika1-5.php .

(История водной системы от начала функционирования магистрального водного пути) // ВИКА. Вышний Волочек, 1997. URL: http://vischny-volochok.ru/wika/wika1/wika1-5.php .

2. Панфилов

А. Мстинские пристани // Путник. Удомля, 2014. URL: http://of.putnik.ru/viewtopic.php?f=3&t=645#p7474

https://of.putnik.ru/of/viewtopic.php?f=3&t=542&p=18839#p18839

ОтветитьУдалить