Мои

родители учились в Удомельской средней школе. Мама жила в Удомле на ул.

Володарского, а папа - в деревне Вакарино.

Как и всем деревенским школьникам, чтобы добраться до школы в Удомлю, папе приходилось каждый день преодолевать 7 км пешком туда и обратно, в любую погоду любого времени года. Удомельским было легче. Мама рассказывала, что иной раз бабушка будила их утром со словами: "Вставайте, сони! Посмотрите в окно: уже деревенские в школу идут!"

Вспоминая школу, родители прежде всего с благодарностью говорят о своих

учителях, которые давали ученикам такие крепкие и глубокие знания, что имея

желание, они всегда могли поступить в вузы. Несколько школьных фотографий,

сохранившихся в нашей семье, я выложила в альбоме «Удомельская школа. Фото».Как и всем деревенским школьникам, чтобы добраться до школы в Удомлю, папе приходилось каждый день преодолевать 7 км пешком туда и обратно, в любую погоду любого времени года. Удомельским было легче. Мама рассказывала, что иной раз бабушка будила их утром со словами: "Вставайте, сони! Посмотрите в окно: уже деревенские в школу идут!"

Немного

истории. Первая 4-хклассная земская школа появилась в Удомле ещё в 1909 году, а

в 20-е годы в поселке было уже две школы: I и II ступени (одна давала

четырехлетнее образование, вторая – семилетнее). В 1931 году школы двух ступеней

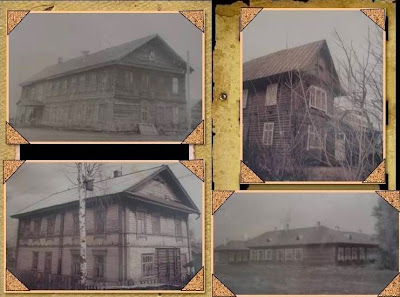

объединились в одну, и в 1936 году ей был присвоен статус средней школы. Располагалась

школа сразу в нескольких местах: в домах лесоторговца И.В. Калинина (напротив вокзала);

в доме купца Щёголева в Паношино (пересечение ул.Гагарина и Свердлова); |

| Церковь в Паношино |

|

| п.Удомля. Здание школы. 1940 г. |

Однако

ещё долго занятия в школе вели в нескольких зданиях, у каждой из которых было

своё название: белая, желтая, синяя и школа в Паношино.

В 1963

году школе было присвоено имя изобретателя радио А.С. Попова.

Дело в

том, что история Удомельской школы неразрывно связана с его семьёй. В 1920-е

годы дети Попова – Степан, Александр, Раиса, Екатерина – работая учителями в

школе, сделали очень много для обучения и воспитания молодого поколения

удомельцев.

|

Сидят (слева направо): А.С. Попов, дочери Екатерина, Раиса, Р.А. Попова; стоят сыновья Степан, Александр |

«Старший сын Попова – Степан Александрович, окончивший историко-филологический факультет университета,

преподавал в школе историю, другой сын – Александр Александрович, будучи еще

студентом архитектурного отделения Академии Художеств (занятия были временно

прерваны), обучал ребят рисованию и черчению. Школьным врачом и преподавателем

гигиены (такой предмет преподавали в те годы) была Раиса Александровна. Она же

вела уроки немецкого языка. Арифметику, начальный курс алгебры и русский язык

преподавала Екатерина Александровна. Было ей тогда 19 лет…

…Заботливо

воспитывал Александр Александрович юные таланты Удомельской школы,

организовывал выставки рисунков учащихся, проводил экскурсии в Островно к художнику

Богданову- Бельскому, на дачу «Чайка», где жил Бялыницкий-Бируля,

известный советский художник.

Большим

событием в культурной жизни посёлка было каждое выступление школьной

художественной самодеятельности. И ничего, что сцена освещалась керосиновыми

лампами, декорации и костюмы были не ахти какими – все спешили в Дом культуры,

где выступал школьный театр. Раиса Александровна ставила на сцене с ребятами

«Свадьбу» А.П. Чехова, Евгения Александровна Кракау – «Снегурочку» А.Н.

Островского.

Екатерина

Александровна разучивала со школьным хором революционные песни и романсы

Глинки. Выступал на школьных вечерах и Богданов-Бельский, у которого был

хороший голос…

Первый

выпуск в школе был в 1921 году. В то время Степана Александровича,

учителя истории призвали в Красную Армию, и в Ростове-на-Дону, заболев тифом,

он умер. Ушла на войну и врач Раиса Александровна. Многие выпускники

вместе с Е.А. Кракау и Е.А. Поповой уехали в Петроград…" («Калининская правда»,

7 мая 1964г., стр 4, № 106 (14109).

О том,

что представляла собой Удомельская средняя школа в те далекие годы, рассказал в

своих воспоминаниях профессор МГУ Ф.Я. Полянский (1907 – 1983), который был

учеником школы в 1921-1928 гг.

«Большое

место в культурной жизни Удомли занимала школа II ступени, возникшая, видимо, в

1919 году. К моменту моего поступления в школе имелось уже 2—3 класса. Всего в

дальнейшем насчитывалось около 125 учеников (в пяти классах). Школа была

гордостью Удомли, олицетворением ее культурных достижений, детищем советской

системы народного образования. Правда, выглядело это детище не особенно

респектабельно, занимало недостаточно приспособленные помещения в прежних

владениях купца Калинина.

Состав

учеников не был однородным. Шли еще первые годы формирования советской системы

народного образования. Встречались купеческие сынки и поповские дочки, но

вместе с тем усиливался демократический элемент, представленный отпрысками

«исправных мужиков», причем часто из отдаленных деревень. Часто крестьянские

дети учились лучше «удомельской интеллигенции», проявляя много усердия. Видимо,

сказывался и их тернистый путь. Он был фактором «естественного отбора». В школе

формировалась и пролетарская прослойка, учились дети железнодорожников и других

рабочих. С 1925 года возникла комсомольская ячейка, объединившая многих

учеников. Я сам сразу стал комсомольцем и активно участвовал затем в

общественной работе как редактор стенгазеты, председатель самоуправления. Был

избран даже в члены ревизионной комиссии товарищества «Просвещение». Особенно

любил я ходить на деревенские сходки и спорить с мужиками в дымных избах по

актуальным вопросам, толковать о международном положении, разъяснять законы о

страховке и налогах, проводить подписку на газеты. Это было своего рода «хождение

в народ», политическое испытание для учеников. Надеюсь, что гражданские

добродетели и комсомольские традиции 20-х годов свойственны и новым поколениям

учеников. Я желаю им успехов и дерзаний, столь полезных для нравственной

закалки и политического воспитания. Если юноша не в состоянии мечтать и дерзать

даже в 17-18 лет, то когда же он будет способен на это? Его жизнь окажется слишком

обедненной.

Школьные

годы оставили в моей памяти незабываемые и отрадные впечатления. Это были годы своеобразной,

юношеской романтики. Я учился с упоением, считая себя счастливейшим существом на

свете. Открывались все новые и новые горизонты. Каждый понедельник с караваем

хлеба за плечами и бутылкой постного масла в кармане приходилось затемно

отправляться в далекую Удомлю. Путь был дальний и шел через пустоши (Выгорода—Елено),

хутора (Гришкино—Шевница—Матяиха—Игнатково), деревни (Роднево—Дубровка—Митронино—Верляйское—Верескуново—Вашурино—Каменка). Надо было отмахать 25 верст, а всего за

5 лет набиралось около 10 000. Это — расстояние от Москвы до Владивостока. Но

все трудности оставались позади, раз тянуло учиться. Хотелось бы вновь пройти этой

дорогой — через знакомые леса и деревеньки, с которыми связано так много

дорогих мне воспоминаний.

Помню

многих учеников, отличавшихся прилежанием или способностями, иногда удалью (А.

Ланцов), яркой индивидуальностью (И. Смирнов, Н. Малыгин, В. Лебедев, Н.

Щеголев, И. Струков, И. Воронов), отвагой (К. Яковлев, ставший летчиком),

нравственными достоинствами (В. Соловьев, С. Тарасов). Запомнились и обаятельные

девушки (К. Басманова, С. Аксакова, А. Загрядская, М. Маркова, А. Крылова, М. Щеголева и др.). Их

королевой была Настя Пичугина, выделявшаяся необычайной красотой. Когда же она

неожиданно бросила школу и вышла замуж за еремковского телеграфиста, то это привело

в отчаяние ее поклонников. Помню и многих товарищей по классу – Е. Львова, М.

Архипова, В. Захаренко, А.

Молчанова, А. Дегтярева, М. Буквинова, И. Орлова, В. Рыжанова, а также соучениц

— М. Волкову, Н. Крылову, О. Нетунахину, Н. Завьялову. Моими лучшими друзьями

были Сережка Тарасов и Вася Соловьев, отличавшиеся умом, искренностью, душевной

щедростью. К сожалению, судьба этих питомцев школы, как правило, осталась для

меня неизвестной. Многие, видимо, погибли во время Отечественной войны (М. Архипов,

А. Молчанов, К. Яковлев). В. Соловьев стал жертвой ленинградской блокады,

будучи редактором многотиражки на заводе «Электросила». В послевоенный период

Евгений Львов стал крупным хозяйственником, даже директором Ленинградского мясокомбината».

(«Удомельская быль» (отрывок). – Газета

«Путь Октября», 11.02.1971г.)

Продолжение об Удомельской школе здесь

Источники: сайт о семье А.С.

Попова http://pravnuchka.ru/

Сайт школы №1 г.Удомля http://school1-555.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-25

`Здраствуйте! Хотелось бы узнать побольше о Сивикове.

ОтветитьУдалитьЗдравствуйте! Спасибо за внимание!

УдалитьК сожалению, пока не располагаю какой-либо информацией об этом учителе, но переадресовала Ваш вопрос на краеведческий форум. Обязательно сообщу Вам о результатах

На сайт школы я выложила фото драмкружка за 1952 г. Фото из архива моего отца Соснова Владимира Михайловича. Школу он закончил в 1952г. На одной из ваших фотографий мне кажется я узнала своего папу.

ОтветитьУдалитьЕсли Ваш папа закончил школу в 1952 г., то он может быть на фотографии "10 класс 1952 год"

Удалитьhttp://school1-555.ucoz.ru/photo/istorija_shkoly/istorija_shkoly/dramkruzhok_udomelskoj_srednej_shkoly/14-0-2780 это фото драмкружка май 1951г-папа в тельняшке. На фото 1952 г.он может быть 1 слева во 2 ряду.

Удалить