Об Удомельской средней школе, о ее истории я уже не раз рассказывала на страницах этого блога ("Удомельская средняя школа"). А фотографии учителей и учеников школы разных лет собраны в фотоальбоме "Удомельская школа. Фото". И на многих из этих фотографий среди учителей можно увидеть Петра Яковлевича Филаретова, который долгое время работал в Удомле учителем, а потом и директором школы.

Воспоминания о П.Я. Филаретове написал в 2002 году один из его учеников - Николай Арсеньевич Архангельский. Эту статью я и предлагаю сегодня вашему вниманию.

Это был сорокалетний мужчина среднего роста, всегда аккуратно

одетый, при галстуке. На голове - изящная, с левым пробором и красивым хохолком

посередине, прическа. Голос – немного глуховатый. Удивительные стреловидные

брови с острым изломом на концах делали лицо чем-то восхищенным при взгляде на собеседника, на весь окружающий мир. Выделялись губы, аккуратные, немного

припухлые, причем нижняя губа чуть-чуть выдавалась вперед и вниз, как будто ее

хозяин готовился что-то сказать. Такие симпатичные губы я видел на портретах

маршала К.К. Рокоссовского. Это было запоминающееся доброе лицо интеллигента.

Это был сорокалетний мужчина среднего роста, всегда аккуратно

одетый, при галстуке. На голове - изящная, с левым пробором и красивым хохолком

посередине, прическа. Голос – немного глуховатый. Удивительные стреловидные

брови с острым изломом на концах делали лицо чем-то восхищенным при взгляде на собеседника, на весь окружающий мир. Выделялись губы, аккуратные, немного

припухлые, причем нижняя губа чуть-чуть выдавалась вперед и вниз, как будто ее

хозяин готовился что-то сказать. Такие симпатичные губы я видел на портретах

маршала К.К. Рокоссовского. Это было запоминающееся доброе лицо интеллигента.

P.S. Благодарю Дмитрия Подушкова за предоставленную статью.

Воспоминания о П.Я. Филаретове написал в 2002 году один из его учеников - Николай Арсеньевич Архангельский. Эту статью я и предлагаю сегодня вашему вниманию.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЕ ФИЛАРЕТОВЫХ

Н.А. Архангельский

Вот прошел еще один День

Учителя, торжественный, с поздравлениями, подарками, угощением. Мы, старые

педагоги, в этот день вспоминали своих учителей, которые в давние, еще в

довоенные годы, учили нас уму-разуму, открывали нам глаза на окружающий мир,

показывали пути-дороги в большую самостоятельную жизнь.

Своих учителей мы

боготворили за их знание своего предмета, их тактичность и доброту. Они были

для нас образцами, по которым мы хотели делать свою жизнь. Не зря многие из

нас стали учителями или специалистами по тем предметам, которые преподавали любимые учителя.

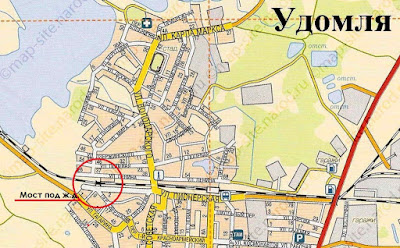

Чаще всех мы вспоминали семью Филаретовых. Из четырех человек этой семьи трое были педагогами. Глава семьи Петр Яковлевич Филаретов родился в 1897 г. в селе Никольском Новоторжского уезда. Из разговоров с моим отцом я узнал, что Петр Яковлевич, как и отец, имел среднее духовное образование. При встречах они часто вспоминали своих учителей, хотя отец был старше Петра Яковлевича на 3 года. С 1920 года Петр Яковлевич - на педагогической работе. Он женится, и в 1923 г. у Филаретовых в Удомле рождается первенец - Олег. Второй сын Март рождается здесь же в марте 1926 г. Жили они в большом двухэтажном нескладном деревянном "учительском" доме, что стоял справа от нынешнего дома ремесел, и был снесен после войны «как не подлежащий восстановлению». С окончанием строительства кирпичного здания средней школы, когда часть классов из "дома ремесел" перевели в новостройку, Филаретовы и директор школы А.К. Разыграев переселились в одноэтажное крыло этого дома.

Чаще всех мы вспоминали семью Филаретовых. Из четырех человек этой семьи трое были педагогами. Глава семьи Петр Яковлевич Филаретов родился в 1897 г. в селе Никольском Новоторжского уезда. Из разговоров с моим отцом я узнал, что Петр Яковлевич, как и отец, имел среднее духовное образование. При встречах они часто вспоминали своих учителей, хотя отец был старше Петра Яковлевича на 3 года. С 1920 года Петр Яковлевич - на педагогической работе. Он женится, и в 1923 г. у Филаретовых в Удомле рождается первенец - Олег. Второй сын Март рождается здесь же в марте 1926 г. Жили они в большом двухэтажном нескладном деревянном "учительском" доме, что стоял справа от нынешнего дома ремесел, и был снесен после войны «как не подлежащий восстановлению». С окончанием строительства кирпичного здания средней школы, когда часть классов из "дома ремесел" перевели в новостройку, Филаретовы и директор школы А.К. Разыграев переселились в одноэтажное крыло этого дома.

Занимали Филаретовы две

комнатки и кухню. Жена Петра Яковлевича, подарившая ему двух сыновей, умерла и,

чтобы поднять осиротевших детей, Петр Яковлевич женился на Татьяне Александровне, учительнице немецкого языка, строгой, неулыбчивой женщине, со старым, морщинистым не по

возрасту лицом. Пасынков она не баловала: Март дома всегда занимался уборкой,

приготовлением обеда, Олег бегал на базар, в магазин - заготовлял продукты. Оба

были старательными и обязательными: сказал - сделал. Оба учились отлично. Олег

был в 10-м классе секретарем комсомольской организации школы, Март - старостой

класса.

С Петром Яковлевичем я

впервые встретился в начале 1938 г., когда поступал в 5-й класс Удомельской

средней школы. Он принял у меня документы, сам привел в класс и определил мне

место за партой. В то время он работал

заведующим учебной частью и преподавал русский язык и литературу.

Петр Яковлевич был

активным человеком, коммунистом, обладавшим организаторскими способностями. Он

был непременным участником драматического и хорового кружков в школе, вместе с

другими учителями и учениками выступал на сцене районного Дома Культуры. В те

времена учителя представляли основную массу грамотных людей в районе, поэтому

на них, кроме учебной работы, возлагались обязанности по ликвидации

неграмотности, участии в проведении агитационной работы по коллективизации, подписке на внутренние займы, антирелигиозной пропаганде...

Мне пришлось познакомиться

с протоколами собраний, на которых в деревнях вокруг озера Удомля: в Ряду,

Акулове, Порожках, на Стану Филаретов

П.Я., Соболев А.К., агитировали за закрытие Становской церкви. И люди

голосовали за закрытие, потому что верили доводам учителей. Надо сказать, что в

довоенное время учителя пользовались авторитетом и искренним уважением среди

взрослого населения, не говоря уже об учениках.

В 1940 г. после ухода

части учеников в ремесленные училища в школе сократилось число классов, и я из

класса 8а попал в класс 8б. В этом классе преподавал Петр Яковлевич, здесь же занимался его сын Март. С этого времени я ближе познакомился с семьей

Филаретовых: подружился с Мартом, стал бывать у них на квартире. Он меня

научил играть в шахматы и ездить на велосипеде, от него же я узнал премудрости

фотографии и увлекся ею на всю жизнь. Мечтали мы с ним совершить и путешествие

по родному краю, но началась война.

Олег к этому времени окончил 10-й класс. По окончании школы, как и

многие его одноклассники, с началом войны были призваны в армию и направлены в

военные училища. На фронт они почти все попали офицерами. Олег стал

артиллеристом-зенитчиком. В боях под Харьковом в 1943 г. он был тяжело ранен и

направлен на лечение в Тбилиси. Ранение осложнилось сахарным диабетом, в

результате в марте 1944 г. он умер на 22 году жизни и похоронен в Тбилиси. В Книге Памяти записано «умер

от болезни», что по-моему несправедливо: получается, что вроде молодой офицер заболел

неизвестно от чего и умер в глубоком тылу. А ведь это был боевой офицер,

проливший кровь в боях за Родину и скончавшийся от ран, осложненных болезнью.

С началом войны в Удомле

произошла небольшая неразбериха. Никто не предполагал, что Удомлю могут

бомбить, что скот нужно угонять на восток, а население эвакуировать. В конце

лета Филаретовы уехали в г. Глазов Удмуртской АССР, где Петр Яковлевич работал

директором школы. В 1942 г. Филаретовы вернулись в Удомлю. Поселились они в

Паношине (ныне ул. Гагарина) в доме, почти напротив церкви. Мы вновь

встретились с Мартом. Эта встреча памятна тем, что мы сразу же пошли в РК ВЛКСМ

и погасили задолженность по членским взносам за целый год.

Школа размещалась в церкви

и доме Щеголевых, что стоит на углу улиц Свердлова и Гагарина. Мы пошли с

Мартом в 9-й класс. Осенью 1943 г. всех ребят, начавших учиться в 10-м классе,

призвали в армию. Я с Володей Ильиным и

Мишей Крыловым попали в полк, стоявший при разъезде Сурок Марийской АССР, а

Март и Саша Смирнов - в другой, при

разъезде Кундыш, в 6 км южнее Сурка. Мы расстались надолго и встретились

только после войны, но вели переписку. Под

Новый 1944 год из Удомли к нам пришла печальная весть: умер директор

Удомельской школы Алексей Кириллович Разыграев. Директором стал П.Я. Филаретов.

Почти в это же время в

Удомле приобрели аппаратуру для местного радиовещания. Первым диктором

Удомельского радио стал Петр Яковлевич. Он же через РК ВКП(б) набирал дикторов

и корреспондентов: Козлову Антонину

Сергеевну, Крылова Константина Ивановича - военрука школы, Смородину Лидию

Ивановну - библиотекаря РК ВКП(б). Удомельское радио голосом Петра Яковлевича

заговорило 13 декабря 1943 года.

Все мы, одноклассники, по

мере возможности поддерживали переписку и знали кто где и как служит. В 1944 г.

Март и Саша Смирнов были направлены в Ульяновское училище связи. Оба на фронт

не успели. Март, получив звание младшего лейтенанта, был направлен служить в

г. Батуми, откуда и демобилизовался в 1949 году.

Саша Смирнов остался в армии, окончил военную академию и дослужился до генерала, чем все мы очень гордимся.

Получилось так, что я

демобилизовался в 1947 г. по инвалидности. Работать физически не мог. За

плечами - незаконченное среднее и жестокая война, вытряхнувшая из меня не

только здоровье, но и знания, приобретенные в школе. Что делать? Я обратился

к Петру Яковлевичу. Он посоветовал мне закончить 10-й класс. Так я снова сел за

парту со своей сестрой Алей, догнавшей меня по учебе. Родители в том голодном

году жили в Лубенькине, и я с сестрой поселился в школьном интернате, не

надеясь на помощь от родителей. У меня была пенсия 185 рублей и хлебная

карточка на 400 грамм в день на двоих. Жить было трудно. Однажды Петр

Яковлевич, дознавшись, что я пишу стихи, предложил прочитать их по удомельскому

радио. За выступление я получил свой первый литературный гонорар - 10 рублей.

Во время подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР мои стихи читались

кандидатом в депутаты на предвыборных собраниях. Его доверенным лицом был Петр

Яковлевич. За мои стихи мне вручили мешок картошки, который и привез мне Петр

Яковлевич. Для нас с сестрой это было целое сокровище, благодаря которому мы выжили

в зиму 1947-48 года. Вспоминается еще один эпизод. В декабре 1947 г. прошла

денежная реформа, по которой в один день без предупреждения, чтобы исключить

разные махинации, старая «десятка» обменивалась на новый рубль. Сохранили

покупательную способность металлические монеты. Утром в школьном буфете я встаю

в очередь, чтобы выкупить хлеб. Вчера вечером сестра, будучи комсоргом школы,

собрала членские взносы - ученические пятаки и гривенники и поручила мне снести

их в сберкассу. Утром 18 рублей серебром и медью сделали меня богачом. В буфете

за мной встал в очередь Петр Яковлевич и тихо, чтоб никто не слышал, спросил: «Коля,

есть ли у тебя деньги?» Оказалось, что у него денег не было. Я отсыпал ему

горсть мелочи, радуясь, что выручил любимого учителя. А к полудню учителя

получили зарплату новыми деньгами, и вместо пригоршни мелочи Петр Яковлевич

вручил мне новенькую пятерку. И взносы в сберкассу я сдал вовремя.

Как педагог он был

непревзойденным. Он никогда не садился, вел урок, расхаживая по классу, иногда

потирая руки. А когда объяснял материал, его взгляд направлялся над головами

учеников или в окно, за которым ничего не происходило и, слегка сощурив глаза,

говорил о прекрасных людях - пушкинских или тургеневских героях, о

громкоголосом Маяковском и мудром Горьком. Мы же, затаив дыхание, переживали

вместе с ним события и характеры, чьи-то скромные жизни и отчаянные поступки,

любовные перипетии и раздумья о смысле жизни. И все это, он как артист на

сцене, сопровождал изменением интонации, жестами, многозначительными паузами.

В 1949 г. Март

демобилизуется, возвращается домой и по моему примеру оканчивает в родной школе

10-й класс с золотой медалью. Затем он поступил в Московский институт

железнодорожного транспорта. После первого курса он переводится в такой же

институт в Ленинграде. Закончив его, он какое-то время работал в КБ по автоматизации

управления движением на железных дорогах, а потом перешел на педагогическую

работу в Смоленский техникум железнодорожного транспорта, работая завучем и

преподавателем спецдисциплин.

В 1953 г., когда я окончил

институт и получил направление на работу, женился на своей однокласснице Смородиной Соничке. Выйдя из ЗАГСа, мы

первым встретили Петра Яковлевича. Мы сразу сообщили ему о состоявшемся

бракосочетании и пригласили на свадьбу. Петр Яковлевич не сослался на занятость

и был у нас посаженым отцом.

Когда Петр Яковлевич был

уже на пенсии, мы, приезжая в отпуск, приходили повидаться с Филаретовыми.

Разговоров было больше с Петром Яковлевичем. Будучи пенсионером, он сохранил

свой интеллигентный вид, старость не испортила его лицо, но его стали одолевать

болезни и разговор зачастую переходил на медицинские темы. Иногда он спрашивал

мою жену: «Почему у Марта нет детей?» Моя Софья Ивановна с уже солидным стажем,

мать троих детей, краснея перед своим бывшим учителем, пыталась объяснить

тонкости интимной материи. Ему очень хотелось увидеть своих внуков, но не

дождался. Он умер в 1972 году и был

похоронен на Троицком кладбище, в одном ряду со многими своими учителями

коллегами на берегу озера Песьво. Перед смертью его из Смоленска приезжал

Март, он и закрыл отцу глаза. Татьяна Александровна ушла из жизни несколькими

годами раньше.

А в 1974 году умер и Март. Подвела его широкая натура, участие во

многочисленных застольях. Везде он был в центре внимания из-за способности

сказать острое слово, рассказать анекдот, произнести очаровательный тост.

Все, что я рассказываю, я

знаю из долголетнего общения с семьей Филаретовых, точнее, с Мартом, из писем

от Олега, которые мне читал Март, из нашей длительной переписки, особенно в годы

службы. Наконец, о последних днях жизни Марта и его смерти узнал от его соседа

по квартире, случайно встреченного в одной из командировок.

Март был талантлив на

обучение, талантлив как организатор. В классе все сложные вопросы старались

решить через Марта, хотя он никогда не обращался к отцу за административной помощью.

Он все умел делать сам. Ему прочили большое будущее еще в школе. Но обычная

неистребимая русская национальная болезнь оборвала его жизнь на 48 году от

кровоизлияния в мозг.

На этом закончилась история семьи Филаретовых. Интересные люди, они

прожили в Удомле 50 лет в школьных делах, в учебе, в общественных заботах

деловито и увлеченно. Они нравились современникам за то, что излучали собой

что-то новое, интересное. Люди тянулись к ним не столько за помощью и

сочувствием, сколько за радостью общения с ними. Да, Филаретовы были яркими

личностями, такими они остались в нашей памяти, а, значит, в истории родной

Удомли.